寻找中国最优质的创新药公司|首届DJSeedin创新合作峰会 毛冬蕾 研发客 4月23日

撰文|毛冬蕾

最好的创新药公司在哪里?未来下一波创新如何布局?中国生物医药产业此时与历史发展的任何时候相比,更要有“勇立潮头”的精神,用不断的创新来满足患者需求。

差异化优势的秘密是创新和提速,下一代中国生物制药企业对风险更高的FIC跃跃欲试。细胞治疗、基因治疗、PROTAC等创新治疗技术手段需要更有眼光和冒险精神的投资者来共同研究,共同探索。

为寻找新的合作点和创新平台,研发客(PharmaDJ)与生物医药知识服务平台柏思荟(bioSeedin)举办了首届全新DJSeedin创新合作峰会。

中国生物医药近五年取得的成果显著,从快速仿制(fast-follow)到同类最优(best in class)再到首创新药(first-in-class)的问世,中国已成为全球最火热新药研发的市场之一。据戊戌数据统计,向药监局申报创新药品种的中国生物医药企业已多达1200家,研发管线逐渐成熟。其中以恒瑞、百济、信达、君实、再鼎、基石为龙头,同时,一批新锐的生物医药企业也不断涌现。

bioSeedin CEO赵芸女士在开幕式上说:“中国的生物医药行业正走向全球化、商业化和国际化,需要新鲜的创业血液加入。因此,我们在这个时间点举办DJSeedin创新合作峰会。”

研发客总裁兼出版人戴佳凌作了“创新中国,普惠全球 ”的主旨演讲。“为什么是现在谈国际化和差异化的最好时机?”他从药品注册与监管、资本与交易、国际化三方面回答了这个问题。中国加入ICH给企业带来了进入国际化的机遇,新《药品注册管理办法》中的四个快速通道、MAH制度、专利链接制度等系列举措释放了研发机构和生物技术公司的活力。

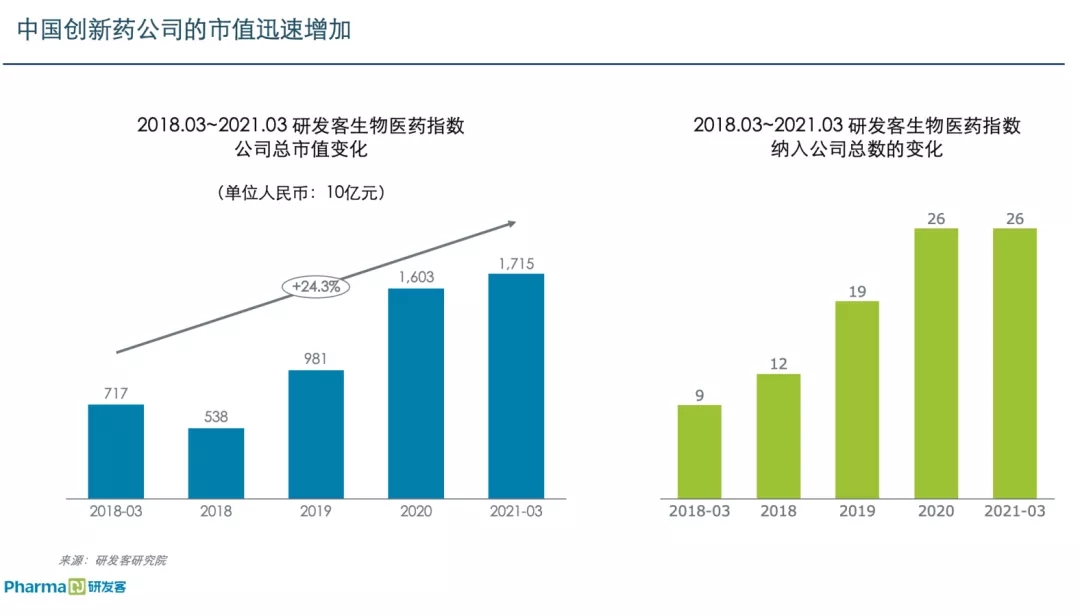

从资本来看,2018年研发客香港生物医药指数有如生物医药行业晴雨表(见下图)。“中国创新药公司的市值迅速增加。”戴佳凌说。

据研发客统计,2020年,中国创新药跨境授权许可交易共有137笔,53笔海外授权交易总额达76.81亿美元,2020年国内从北美及欧洲授权引进创新药的交易数量已超越了亚太和本土的交易,13笔交易对外授权区域为全球或欧美地区,交易总额达到61.06亿美元。肿瘤药占据了交易近六成,且授权引进的更多处于临床开发的中后期阶段。

最后,戴佳凌认为,面对医保和市场准入,药价谈判是常态。国际化是解决生态中的短板的出路之一,但不是一条容易的路。“为什么要做国际化,就是研制最好的药,把研发费用分摊到每一个国家上。这是国内企业未来的出路。”

兴业证券董事总经理徐佳熹说,去年是中国生物医药走向国际化的元年,投资者对港股医药板块的关注度也持续提升,医药板块平均市值与港股平均市值的比例由2005年的0.07倍上升至2020年的0.99倍;年度总成交额由2005年的86亿港元大幅上升至2020年的20,569亿港元。

他对大家关心的药品赛道做了几个判断,包括大药企正在分化,恒瑞+豪森成为为数不多的跟上Biotech大潮队伍的传统龙头企业,引领行业;Biotech异军突起,二三线大药企市值收缩,积极谋求转型,“license-out”合作和“国际化”趋势越发凸显。

徐佳熹认为,未来中国将包括三类创新药企业:一是中国式big pharma。但是,他说,“这些机会窗口已关闭,未来,不超过10家。”方案二是中国式生物制药公司,其定位为细分赛道与大龙头竞争,但是中国式生物制药公司不超过数十家;三是中国式Biotech,其特征是突出长板,技术领先,定位为国内外同步开发。

最后,徐佳熹认为,只有差异化、国际化产品才能在资本市场获得高估值,未必每个企业都要自己做销售,biotech与biopharm、big pharma间的合作会是大势所趋。中国的一、二级市场投资者需要更全球化的视野与更深的学术积淀,才能应对未来挑战,“这不是一个人人皆可参与的游戏。”

在第一场圆桌论坛,徐佳熹,腾盛博药总裁兼大中华区总经理罗永庆,康希诺生物联合创始人、执行董事邱东旭,百普赛斯创始人、董事长兼CEO陈宜顶和华大因源首席科学官麻锦敏围绕创新对战新冠进行了研讨。

圆桌讲者对新冠给全行业带来的影响进行了阐述。在疫情发生期间,腾盛博药、康希诺生物、华大因源、百普赛斯都第一时间投入到了新冠新药和疫苗研发中。腾盛博药有两款新冠中和抗体BRII-196和BRII-198,罗永庆认为,多方参与才能在如此短的时间内完成系列研发举措。这是政府、学术和制药界合作的良好模式。

邱东旭称其研发的单针疫苗在注射14天后可以达到将近70%的保护,对重症保护则能够达到95%。其与军事科学院军事医学研究院生物工程研究所合作开发的吸入用重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)已获得NMPA临床试验 IND。

与会者说,现有疫苗对特定突变株的保护效果较为有限。百普赛斯研发超70种突变抗原蛋白,适用于疫苗开发及中和抗体药物筛选等多种研发场景,将加速全行业战胜新冠进程。

麻锦敏说,传染、感染疾病领域要有专门的生物技术公司做研发,从实验室、到临床要有提前的部署。他们研发的新技术能更快更全的诊断病原体,而不需依赖和耗费医生太多医疗经验,便可在突发公共卫生事件中消耗更多的资源。

陈宜顶说,疫情发生后,他们迅速运用自己的试剂盒与华大基因合作。他认为,涉足新冠疫苗和新药研发的公司将有更多机遇。新冠疫苗和药物都不可或缺。陈宜顶认为,疫情对检测行业的原材料造成短缺。资源需要合理利用。未来居家检测、便携式检测会成为常态。体现到柔性的组织供应链,技术上的进步,工程上的进步,小的微创新。

那么,下一波创新在哪里?拓创生物首席执行官冯文昌、和黄医药商务开发与战略合作高级副总裁王清梅,罗氏的Global Head, Asia Partnering, Harm-Jan Borgeld,科望医药研发部负责人、高级副总裁 SVP, Head of Research, Elpiscience以及勃林格殷格翰大中华区外部创新合作中心负责人张巍怡从国际视角和本土创新的结合带来了思考。

Roche Harm-Jan说,他很早想到中国做创新,但那时候环境不成熟,于是去了日本,现在中国已成为亚太战略重要一部分,甚至是全球重心。他加入罗氏后,认为中国已到达了国际化,未来在中国可以开展阿尔兹海默症病、中枢神经系统(CNS)疾病药物,中国可更早的加入全球多中心的早期临床。

张巍怡介绍了BI于2020年成立的外部创新合作中心和勃林格殷格翰创新大赛,认为跨国公司要与本地初创公司多携手合作。王清梅说和黄医药在创立之初就定位国际化和创新。

冯博士

冯博士认为,许多一流的创新生物科技在未来将会彻底改变医学界,成为解决目前尚未被满足需求的疾病的一个新选择。包括干细胞疗法、RNAi、基因疗法等,早期诊断(尤其是癌症)、个性化医疗、蛋白-蛋白互动、“不可成药”靶点、液体活检、单细胞多组学技术、新型测序技术也都是医药行业近年来浮现出的新机遇。

他向专家提了一个有趣的问题,如果你只有一桶金可以投资,你是选PD-(L)1抗体抑制剂、ADC、多特异性抗体、mRNA还是细胞治疗?与会嘉宾各自道出了自己的偏好和理由。其中,大分子抗体是未来趋势,而mRNA如能解决实验室到转化医学的过程和成药性问题,就可超越新冠药物、肿瘤药物领域的新适应症开发。

谈到中国生物制药企业的未来,与会嘉宾认为,生物技术公司需要专注一个领域,找到差异化深耕细作。如果产品过于雷同,病人和医生会想,你们的新药临床需求有何不同?此外,大学基础研究要加强。未来要全球联合,加大合作。公司的融资能力也非常重要。

海普瑞临床医学副总裁兼首席医学官陈刚,恒瑞医药副总经理、董事张连山,微芯生物董事长、总经理鲁先平是中国创新的老牌代表人物,讨论了创新药研发的差异化策略,国际化策略,如何将项目引入和自主研发平衡,以及中国创新的未来策略。

张连山认为,中国已到了靶点差异化、产品差异化的阶段,否则会挤在一个赛道上。转化医学和靶点要紧密结合,要有科学的支持。作为中国First-in-Class的先行者,鲁先平认为,无论怎么差异化,一定要回答新药要解决什么治疗问题,比现有药物有什么临床价值,这也是微芯当年做创新药的初心。

鲁先平说,2019年,微芯生物成功登陆科创板,公司面向全球开发的模式得以顺利推进实施,为未来产品在国际市场展现中国原创新药价值奠定基础。对微芯而言,License—in以及License—out必须要跟产品形成协同效应,他们更喜欢独家产品和早期项目。

而陈刚说,海普瑞的主要合作模式不太一样,称之为“两条腿”模式。公司八年前进行国际化营运,有一个理念是满足患者未满足的医疗需求,进入创新药的蓝海。

海普瑞通过投资创新药公司,锁定未来产品或技术平台在全球获益。另一方面,海普瑞与全球跨国公司合作创新药大中华区的权益。最后,与会讲者对中国的创新抱持乐观的想法。中国不缺少“TCM——医学(Medical)、化学(Chemistry)的人才(Talants),中国基于持续的政策支持、资本和人才的投入,创新将充满希望。

路演专场

亚盛医药的首席财务官张甦说,亚盛医药是一家立足中国、面向全球的原创新药研发企业。

万春医药总经理杜丽华介绍了公司进展。“万春的春,意味着为患者带来春天的希望,对医生来说,是妙手回春,第三,是创新创业的春天。”

亚虹医药首席医学官薛湧说:“亚虹医药专注于泌尿生殖系统肿瘤及其它重大疾病的创新药公司,立志成为在专注治疗领域集研发、生产和商业化为一体的制药企业。公司通过打造自有研发平台和核心技术,深入探索药物作用机理,高效率筛选评价候选药物。亚虹专注治疗领域推出全球首创(First-in-Class)药物。同时,亚虹围绕泌尿生殖系统疾病进行产品管线的布局,关注该领域的技术前沿和治疗发展趋势,研发涵盖疾病诊断到治疗的产品组合。

来凯医药创始人,董事长兼CEO吕向阳博士说,来凯医药已获诺华授予的4种候选新药的全球授权,其中两项抗肿瘤新药试验处于中国在内的全球临床II期,3项临床试验处于临床I期,覆盖乳腺癌、卵巢癌、前列腺癌等多个癌种领域。

其中1类新药Afuresertib(LAE002)是来凯医药进展最快的药物。一项全球多中心II期临床试验正在中美展开,这是AKT激酶抑制剂在全球首个针对卵巢癌的注册临床研究(PROFECTA-II),预期中美两国将于2022年同步达到临床试验终点,同时向NMPA和美国FDA递交新药上市申请。来凯医药有10余个候选药物,目标是瞄准全球同类首个(First-in-Class)与同类最优(Best-in-Class),预计从2022年起,每年将启动1-2项自主研发项目的全球临床试验。

博迪生物的首席执行官刘华涛介绍说,该公司通过重编程树突状细胞超越PD-1免疫肿瘤学,开发超出PD-(L)1的免疫肿瘤学产品。其平台技术包括:局部和全身专有树突状细胞重编程疗法,TLR7/8激动剂,通过全身递送与治疗性抗体进行单药治疗和联合治疗,TLR7/8激动剂与具有广泛IP作为IND引擎的抗体的缀合。其专有技术增强了溶瘤病毒平台。

该公司研发的新疗法包括:实体瘤中的单药活性,具有多种IO的组合潜力,拥有100%拥有的全球权利的强大管道。

作为国内不多的微生物疗法企业,慕恩生物创始人蒋先芝介绍说,慕恩生物已建立了超过14万株的全球极具竞争力的微生物菌种库。公司依托全谱活菌药物开发平台,瞄准微生物疗法在肿瘤免疫和代谢疾病领域的治疗潜力,正在进行多个药物管线研发,MNC-168和MNO-863两大在肿瘤免疫和代谢疾病领域布局的重磅研发管线将预计进入临床,有望成为国内该领域首个进入临床的活菌药物。

大会主办方在颁奖典礼上

关注 来凯医药 领英公众号